吉田山大茶会

今日の始まりは、京阪淀屋橋駅から特急列車に乗って、終点出町柳に向かいます。

京阪乗るなら、淀屋橋から。

なぜなら始発駅なので座れる率が高くなります。大阪ー京都、日帰りできますが、乗車時間短くはないですし、途中から混雑するので、座れたほうが体力温存や、プランの再確認もじっくりできますしね。

出町柳駅に着いたら、改札を出る前にでトイレを済ませ、地上に。今出川通を百万遍方面に徒歩で進みます。10分ほど歩くと、百万遍の交差点に。日本の学問の最高峰のひとつ京大のあるエリアになります。

最初の目的地はその近くにある、吉田神社。京大の吉田学舎とか耳にしたことある方もあるかと、その吉田です。地域の名前なんですね。

毎年6月に、京都吉田山大茶会というイベントがあるんです。今年で14回目の開催だそうです。吉田神社の境内で行われるので、神事なのかと思っていましたが、さにあらず。

お茶のフリマというか、手作り市というか。ほとんどのブースがお茶屋さんで構成される野外マーケットイベントです。面白そうじゃないですか。

京都って茶だもんね、というのも少し違って、抹茶などはレアでして、日本各地、いやアジア各国からの様々な出店で、デパートとかでもなかなか類を見ない顔ぶれでお茶の懐の深さを感じさせるイベントになっています。

海外は、中国、台湾、韓国、ベトナムなどから。日本でも関東~九州のお茶で有名なところや、普段なかなか行かない環境のいい地区で作られた、といった出店が多く、また商品も、単なる煎茶とか緑茶という名前でもなく、想像力のいる品名のものばかりでした。お茶の種類も、今、ちょっと熱いわ紅茶だったり、岩茶、黄茶など、珍しいものもありました。お店毎の押しというかコンセプトも様々で、オーガニックだったり、おしゃれ系だったり、日常使いですよ、うちは歴史が、というのもあったり。

価格もピンキリで、本当に予算と自分が何が欲しいのかを決めないと、何も買えないぜ、という奔放な品揃えでした。

イベントは10時開始なので、10時前位くらいに到着したのですが、既に少なからず人が集まっており、中には営業を開始いているブースも。全部で45くらいの出店だそうです。

イベントの人気の理由は普段飲めないお茶の試飲がたくさんできる問うことがあると思うんです。素人の私はそのんなこと知らず。試飲コーナーで紙コップ貰って飲んでいたのですが、なんかおちょこが視界に入ってくる。なんだろう、これは?と思っていたのですが、常連さんは、マイテイスティングカップをお持ちなんですねー。おちょこなんて書いてしまいましたが、台湾茶の茶器で見るような小さい湯飲みのようなものです、実際は。お茶好きな人はサステナブルとかも意識してそうです(偏見)

また、当日予約する各店舗が実施するお茶会というのも、人気のようです。お店のお茶を1回5~6人に対して、ふるまってもらえるというイベントが1時間おきとかにされております。有料ではありますが、お店の方がおそらく一番おいしい飲み方を分かってらっしゃるんですから、価値はありますよね。そして、そんなおいしいの飲んだら、間違いなく買ってしまいますよね。

ちなみに私が買ったのは、茨城県から参戦のキムラ製茶さんの猿島烏龍。

と、長崎県対馬から参戦のつしま大石農園のべにふうき山椒香茶 です。

結構、常連さんやお茶好きの方が多く、なんか素人は気が引けますが、自分のテイストに合うお店を求め、めぐるのは楽しいです。京都に旅行に来たのに、違うところにもこれたみたいなお得感。お店の人は、商品愛にあふれた素敵な方が多かったです。

散歩とランチとお土産と

吉田神社を後にし、奥に続く遊歩道を通り、宗忠神社へ。狛犬が逆立ちしているのがかわいいです。え?かわいいか?

続いて、真如堂(真正極楽寺)へ抜けます。拝観料いりませんが、中は広々として手入れが行き届いています。三重塔や池などもあり、ゆっくりできそうです。

そことつながるように、金戒光明寺、通称くろたにさん、に入っていきます。

こちらも、広々としており、ベンチもあって休憩できます。こちらには文殊の塔という塔があります。

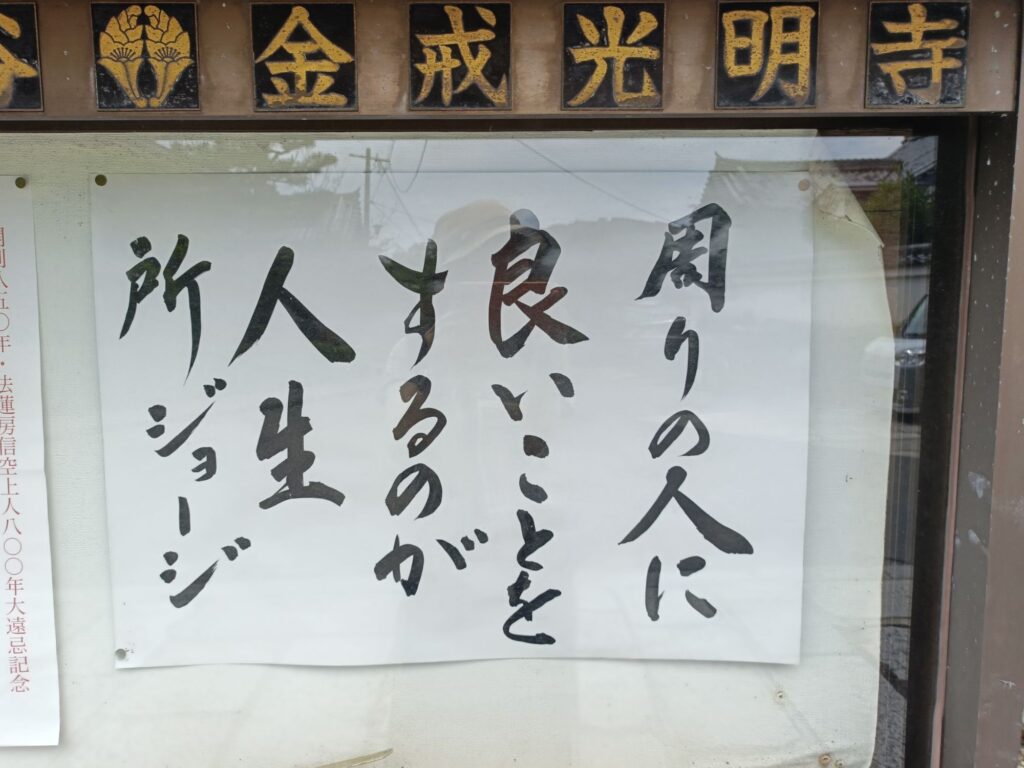

こちらで、お笑いの大御所、明石家さんま師匠と、所ジョージ師匠に出会いました。なんでも極めた人の言葉は神の域に行っちゃうんでしょうか。確かに真理であります。

さて、この後の予定は14時に重森三怜庭園美術館へ行くのですが、時間があるので腹ごしらえをしようと思います。少し離れていますが、おそばを食べに河道屋養老さんへ。突然ですがみなさん、聖護院八つ橋ってご存知ですか?昭和の京都のお土産の鉄板だったんですが、この聖護院も地名でして、このお蕎麦屋さんは、聖護院というお寺のそばにあります。昭和レトロな趣のあるお店で、てんぷらそばをいただきました。名物は、店名にもある養老そばっぽいですが、やや暑い日だったのでツルツルっといきました。久しぶりに蕎麦湯までいただき、あっという間に完食、ごちそうさまでした。佇まいは敷居が高そうですが、普通のお値段です、ご安心を。

まだ時間があるので、近隣を調べてみて、阿闍梨餅の本店があるので行ってみることに。(私だけが)驚いたことに、阿闍梨餅のお店は阿闍梨餅じゃなく、満月、だったんですね。再び吉田山方面に戻り、通り越し百万遍も遡り、満月本店へ。おお、老舗の佇まいと、たくさんの車。人気店という感じです。

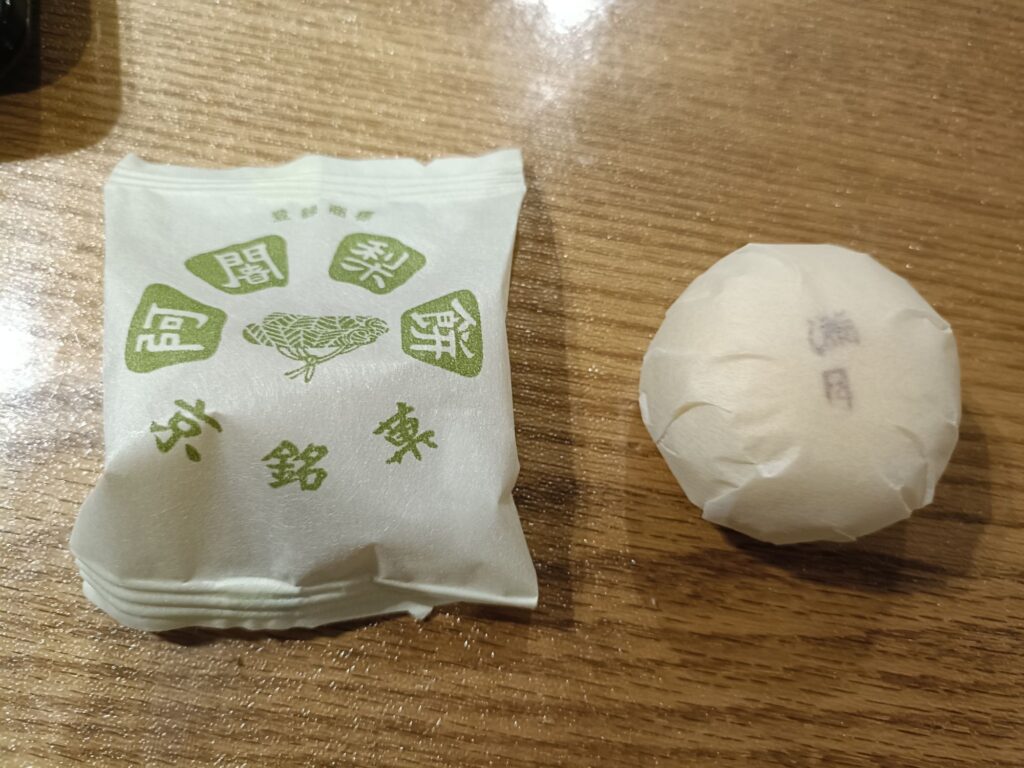

阿闍梨餅を買おうかと思うと、土日限定・本店限定のW限定のその名も今度こそ店名の「満月」という代物が売られているではありませんか。限定っていう言葉に弱い私は、抗うことなく、阿闍梨餅と満月を購入しました。阿闍梨餅も満月も1週間くらいが賞味期限です。

後日談ですが、私はね、阿闍梨餅派ですよ、ぶっちゃけ。

ですが、満月も当然のようにおいしい。栗饅頭の白あん版みたいなものでした。両方とも、緑茶に間違いなく合います。だから、本店に行ったら、満月も買っちゃうよねー。

重森三玲庭園美術館

そろそろ、吉田山へ戻り、重森三玲庭園美術館へ。今回なぜ予約したかというと、以前京都に行った時に、明光寺の波心亭と東福寺の方丈庭園というお庭に感動したんです。掘り下げたら、二つとも同じ人だということ、また、歴史的にはそんなに古くない昭和の人だとわかり興味を持っていたところ、ここにもあるとと知りました。ただ、予約面倒だなーと思い先延ばしになっておりましたが、吉田神社に近いこともあり、一念発起(ってほどでもない)した次第であります。

ちなみに予約方法ですが、HPを検索して、中にあるメルアドからメールにて予約です。今時にしてはハードル低めです。予約開始は1週間前から。1日11時&14時の2回開催で、1回につき10名だったと思います。

門の前に行くと14時開門とあり、本当に14時に開けられ、現地で名前を告げ、入館料を支払います。中に入るとお茶室と豪華お庭付きの広めな一軒家が広がっておりました。ただ、私の印象では個人で管理されているような感じで、観光のお寺などとは違い、古さが詫びさびでなく、古さになっているかなと思うところもありました。写真撮影はほぼOKですが、書院は不可です。また、庭に入ること、廊下に腰掛けることなども不可です。美術館というイメージではなく、個人宅を軒先から拝見という感じでした。なぜ、吉田山とこんなに近いところにあるのかというと、この建物もともと、吉田神社の神主さんが住んでいたものをこちらに持ってきたためだそうです。アーティストのこだわりはすごいですね。

草間弥生のアート

重森三玲を後にし、バス203号に乗って、京セラ京都市立美術館へ向かいます。最近無性に見たくなっていた草間彌生さんの展覧会が、今、東山キューブにて開催されているのです!!!

こちらも、事前にデジタルチケット予約済み。最寄りは東山二条・岡崎公園前か東山仁王門、どちらかでバスを下車して、5分くらい歩きます。本館では、日本人大好きモネがやってました。こちらも盛況。ロッカーに荷物を預け、入っていきます。スマホにチケットを表示させ、ピっと入館。

めちゃくちゃよかったですーー。作品はイメージ通りですよ、もう、カボチャやらドットやら、原色のオンパレード。色のパターンとかモチーフもイメージ通りなんですが、彼女が発するパワーというか念がすごくって、飽きることなんて全く、なくむさぼるように見てしまいました。不勉強なんですが、草間さんは画家ではなく、マルチアーティストなんですね。本も詩も書いている。絵と合わせて、草間さんの言葉がちりばめられているのですが、そこからも、草間さんが私のような凡人とは違った鋭く鋭すぎる感性の持ち主であることを知ることが出来ました。そんな、繊細で研ぎ澄まされた感性を持っているのに、それを絵とか文字で凡人にわかるように昇華されていて、すんごいなーと思いました。で、間違いなく繊細なんですが生きること、制作に対してはものすごく貪欲なんです、きっと。ああ、草間さんというアーティストが生きているときに作品を見れてよかったです。

心にエエものをため込み、美術館前のバス停より、最初に来た京都駅行きのバスに乗って帰路につきました。

収支

| 交通費 | |

| 京阪 | 490円 |

| バス(2回) | 460円 |

| JR | 580円 |

| ランチ | 1,600円 |

| お土産 | 1,870円 |

| 重森三玲入館料 | 1,000円 |

| お茶 | 1,400円 |

| 草間彌生入場料+クリアファイル | 2,550円 |

| 合計 | 9,550円 |

コメント